・行政書士試験の一般知識対策ってどうすれば効率良く進められるの?

・足切りは怖いけど、時間もないしどの程度対策すれば良いんだろう?

一般知識よりも法令科目に力を入れるべきだということはわかっているけど、完全に捨てるわけにもいかず対策法に困っている…という人は非常に多いです。

そんな悩みを持つ人のために行政書士試験の一般知識対策をまとめました。

この記事の目次

行政書士試験では法令・一般知識のどちらにも足切りがあるので注意

行政書士試験の一般知識の詳細に触れる前に、行政書士試験の大前提のルールである足切りについて知っておきましょう。

行政書士試験センターは試験の合格基準を以下のように定めています。

①行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者

②行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者

③試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者

法令は50%以上、一般知識は40%以上得点できなかった場合は合格基準に当てはまらないので不合格となります。

圧倒的に得意な科目があり総得点が全体の60%を超えたとしても、①か②を満たせなかった場合は足切りを食らうことになるというのが行政書士試験の特徴です。

行政書士試験の一般知識はどのような科目なのか

行政書士試験の一般知識は正式名称が「行政書士の業務に関連する一般知識等」です。

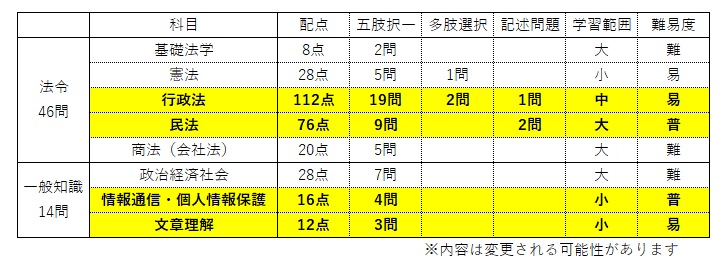

一般知識は「政治・経済・社会」「情報通信・個人情報保護」「文章理解」の3つの科目で構成されています。

法令等と異なり、科目ごとの出題数が多少変動することがあります。

法令からは46問出題されるのに対し、一般知識は14問なので相対的に重要性は低い分野です。

ただ、そうはいっても足切り制度があるので全く手を付けないこともできませんよね。

そのため、難易度が低い部分を重点的に勉強し、得点しにくい分野は捨てることが求められます。

政治・経済・社会

政治・経済・社会は高校生の頃に習った「政治経済」や「現代社会」のような内容で構成されています。

政治経済でよく話題に上がる分野の用語や基本的な考え方や、ニュースで取り上げられるような話題性のある時事問題が頻出する科目です。

「政治」「経済」「財政」「雇用」「少子高齢化」「環境問題」などの様々な分野から出題されるため範囲が非常に広いだけでなく、細かな内容を出題してくるので、とても全ての問題をカバーできる科目ではありません。

一般知識のなかでは高得点を狙いにくい科目です。

情報通信・個人情報保護

情報通信では情報化社会での色々な弊害やその対処法を規定している法律や、インターネット関係の基本的な用語(IPアドレス・ドメイン・ウィルスについてなど)について出題されます。

個人情報保護では、民間企業が個人情報を取り扱う際の規定である「個人情報保護」や、行政が個人情報を取り扱う際の規定である「行政機関個人情報保護法」から出題されます。

特に個人情報保護法は複数問出題されることもある行政書士試験で重要視されている法律です。

政治・経済・社会と比べると得点しやすい科目です。

最新の情報通信系の用語がよく出題されるので、試験勉強期間は新聞やニュースをしっかりと読み込んでおくと点数を伸ばせる可能性があります。

文章理解

大学入試試験における現代文の長文読解に似た科目です。

例年3問ほど出題されていますが、難易度が一般知識のなかで一番低いので特に勉強しなくても全問正解を狙えます。

一般知識の中で一番出題数が多い「政治・経済・社会」が苦手な場合は文章理解で満点を取れないと足切りを食らう可能性が出てきます。

時間配分をミスって文章理解に時間を取れないということだけは避けたいですね。

普通に勉強してたら時間が足りない!一般知識対策の勉強法はコレ

行政書士試験に最小の労力で合格するためには、出題数が多くて比較的難易度が低い法令科目の「行政法」「民法」に注力するのが基本的な勉強法です。

一方、一般知識は出題範囲が広いため(特に政治・経済・社会)高得点は狙いにくいです。

配点も低く、注力するには効率が悪いため、最低限の勉強量でいかに足切りを避けるかが重要になります。

4割得点(6問正解)できればOK!一般知識対策に時間を割かない

一般知識の足切りは4割以上の得点で回避できます。

問題数で言えばたった6問正解するだけなので難しくはありません。

そうはいってもその6問を正解するために何をするべきなのかわかりませんよね?

次から、最短の労力で6問正解する勉強法を解説します。

文章理解で3問・個人情報保護で2問を抑えられる程度の対策をする

| 科目 | 出題数 | 難易度 |

| 政治・経済・社会 | 7問 | 高 |

| 情報通信・個人情報保護 | 4問 | 普 |

| 文章理解 | 3問 | 易 |

文章理解は大学受験の現代文の長文読解に似た内容の科目で回答時間さえ十分にあれば簡単に満点(3問)を取れます。

次点で抑えたいのが個人情報保護です。

毎年、個人情報保護法について1問以上、行政機関個人情報保護法を合わせると2~3問ほど出題されます。

これらは難易度は普通程度なので、テキストをしっかり読み過去問で演習を重ねれば取りこぼすことはまずありません。

個人情報保護で2問は確実に取りましょう。

残り1問分は正直運に任せても良いでしょう。

一般知識は全14問で、確実に取れるようにしておきたいのが先ほど紹介した5問分です。

残りの9問のうち1問でも運で正解すれば足切り回避です。

一般知識はすべて五指択一(適当に答えても20%は当たる)なので、単純計算で1.8問分正解を選ぶことになります。

心配性or時間に余裕がある人は政治・経済・社会も対策する

一般知識は足切りを回避できる程度の勉強で問題ありませんが、中には「運が悪いから心配」「時間に余裕があるから確度を上げたい」という人もいるでしょう。

そんな人のためにおすすめの政治・経済・社会の勉強法も紹介します。

政治・経済・社会は学習範囲が非常に広く理解すべき内容が多いです。

出題傾向を分析すると「政治」では「選挙制度」「政治腐敗」「地方分権」、「経済」では「公債発行」「国際通貨体制」が頻出していることがわかります。

どうしても一般知識で得点を上げたい人は政治経済の教科書を使い、上記の分野を読み込むと良いでしょう。

また、受験勉強期間はニュースで時事問題を勉強しておきましょう。

たまたま覚えていたニュースが合否を分けることもあり得ますからね。

ただ、費用対効果が悪いのであくまで政治・経済・社会の勉強は推奨しません。

やりこむ余裕があるのなら「行政法」と「民法」に更に力を入れるべきですよ。

一般知識の勉強法まとめ

まとめ

①一般知識は足切り回避(4割以上の得点)だけを考える

②文章理解と個人情報保護は確実に得点できるよう勉強する

③政治・経済・社会は余裕がある人以外は対策不要

本記事では行政書士試験の一般知識対策をまとめました。

ただ、あくまで行政書士試験のメインは法令科目です。

一般知識にはのめりこまず、最短ルートで合格できるように行動しましょう!

行政書士に最短で受かるために!教材を探している人へ

-

-

独学で行政書士を狙うなら必須!最強テキスト3選!

続きを見る

-

-

行政書士の試験科目で力を入れるべき分野は?計画を立てることで短期合格が見えてくる!

続きを見る

成長するリーマン・K

最新記事 by 成長するリーマン・K (全て見る)

- 2021年度(令和3年度)の行政書士試験の試験日程と申し込み方法 - 2020年11月17日

- 行政書士が独立・開業することは現実的なのか?必要な準備と手順 - 2020年11月17日

- 行政書士と司法書士のどっちを狙うべき?業務内容・年収・難易度の違いを完全比較! - 2020年11月17日